7月21日,华盛顿时间下午3点,美国国务院发言人马修·米勒在一次例行记者会上丢下了一个外交重磅炸弹:“我们确认,有一位美国商务部雇员仍在中国境内,目前无法离境。”

而这场风暴的源头,可以追溯到三个月前,一场看似普通的商务旅行。

一张过境签证,引发外交风暴

2025年4月12日,约翰·卡特,一位拥有华裔背景的美国商务部政策顾问,从新加坡飞抵成都,申请144小时过境免签入境。

看似合理的过境,却藏着一个致命“失误”:他没有如实申报自己“美国政府雇员”的身份。

在中国法律眼中,这可不是小事。6月5日,当卡特准备从广州出境时,边检部门依法对他采取了限制出境的措施。

中国官方并未怎么通报,但在国际社会已引起轩然大波。

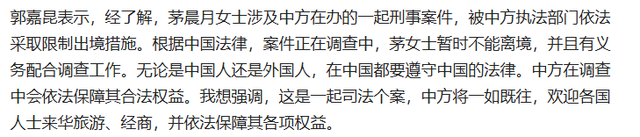

而就在卡特被限的同一天,中国外交部确认了另一起案例:美国富国银行高管、国际保理商联合会副主席——茅晨月,同样被依法限制出境。

她的身份更为敏感。作为长期参与中国AI芯片企业跨境融资的重要金融人物,她不仅掌握大量供应链数据,还与中美科技交锋的“热战地带”——AI、半导体、高端制造,密切相关。

可以说,她是金融和技术双重战线的交叉点人物。

这一点,西方媒体很快就嗅到了熟悉的味道:“孟晚舟翻版,只不过主角换成了美国人。”

7月21日,美国务院再次升级态度,发表声明要求中方“立即解除不当限制”,国务卿鲁比奥更在电视节目中三次强调:“这不可接受,是挑衅!”

中国外交部发言人郭嘉昆没有客气,回应时掷地有声:“在中国,就要遵守中国的法律。”

中方引用《刑事诉讼法》第69条、《出境入境管理法》第28条,明确:“对涉嫌违法犯罪的外国人,有权依法限制出境。”

并且,中方还引用《联合国宪章》第2条,反击美国所谓“外交豁免权”说法:“国际法不容滥用,更不能成为违反东道国法律的护身符。”

换句话说,这不是政治斗法,而是“依法依规”。

但真的只是法律问题?

局势还在拉扯,耐心才是底牌

就在美国高调要求“放人”的同一天,另一件事却耐人寻味:英伟达CEO黄仁勋在北京宣布:恢复对中国供应H20 AI芯片。

三个月前,这款芯片还在美国出口管制清单之列,特朗普亲口表示:“绝不让中国获得尖端AI芯片。”

可现实狠狠打了脸。库存积压高达45亿美元,英伟达Q2营收暴跌18%。利润面前,连政治都得让路。

芯片解禁的时间节点,刚好和限制离境事件重合。这真是巧合吗?显然不是。

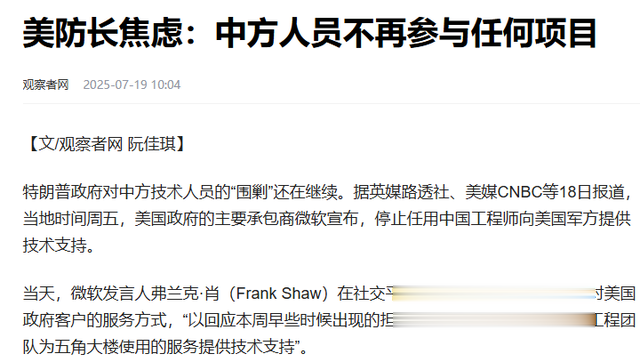

而就在所有人以为华盛顿在“软化”时,7月18日,另一则新闻如冷水泼面:五角大楼下令:微软等承包商立即清退所有中国籍工程师。

理由?“国家安全”、“基因风险”,甚至有报道指出:“被清退者中,有美籍华裔专家,仅因‘血统’就被排除。”

这让人联想到二战时期美国对日裔的集中营政策。讽刺的是,如今口口声声要“国际准则”的美国,正在用族裔标签重塑科技冷战的界线。

表面上看,是美国在发火,在发难,但深层看,中美都在释放“我可以合作,但你别得寸进尺”的信号。

然而,前不久贝森特还在放风:“8月12日关税恢复期具有灵活性”——这可是特朗普此前坚称的“红线”。

谁更想谈,谁更需要合作,不言而喻。

美方高喊“必须放人”,特朗普掏出“关税大棒”,但中方不慌不忙,反而用法律逻辑稳住局面。这不仅是一次中美外交博弈,更是对谁更有“战略耐心”的比拼。

今天的约翰·卡特和茅晨月事件,是一记提醒:全球大国竞争,不只在战场和科技前线,也在法律、金融、甚至人事管控的每一个角落里暗潮汹涌。

而这场风暴,只是开始。

《外交部:美国富国银行高管茅晨月涉及刑事案件,被限制出境》光明网

《美防长焦虑:中方人员不再参与任何项目》观察者网

最安全的股票配资网站,杠杆股票配资,网上股票配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。